Refugiados en España en el limbo del asilo

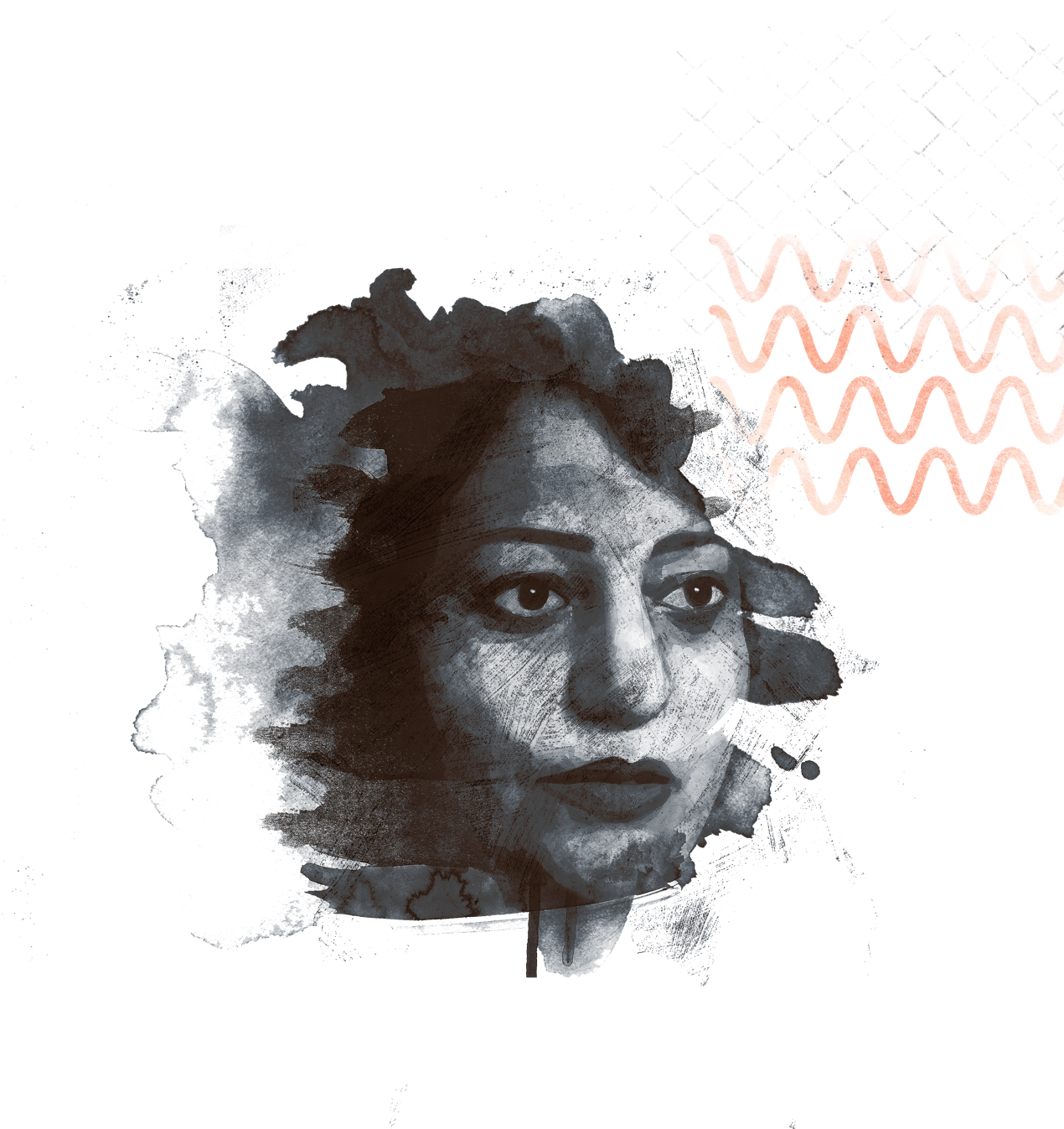

Maysun solía abrir su farmacia temprano. Durante toda la mañana atendía a los pacientes. Volvía a casa a hacer la comida y regresaba al dispensario por la tarde. Ya por la noche ayudaba a sus hijos con los deberes. En sus ratos libres escribía poesía y hasta ganaba premios. Una felicidad cotidiana que saltó por los aires el día en que tuvo que elegir a cuál de sus hijos salvaba de la guerra.

Por la escalera que sube hasta su casa se cuela el reguetón de los vecinos. Nada tiene que ver este bloque de pisos de la periferia de Madrid con la casa en la que creció a las afueras de Damasco. Un hogar, recuerda, con olor a naranjos. "No me imagino morirme sin volver a Siria", dice. La memoria es el único puente entre Alcobendas y Sahnaya para esta refugiada que debe aprender, confiesa, "a vivir sin miedo".

"Escuchábamos los aviones y después las bombas. En esos segundos te da tiempo a pensar dónde van a caer, quién va a morir ahora. Son los peores momentos de tu vida", asegura esta refugiada de 46 años.

A 3.700 kilómetros de las explosiones y las balas, ahora es el sonido del teléfono el que presagia las malas noticias. Cada cierto tiempo la llamada de una familiar o un amigo le recuerda por qué abandonó su país. "Hace tres meses mataron al sobrino de mi marido. Un chico inteligente, bueno, que acababa de terminar un máster en Económicas. Lo fusilaron", cuenta. Otro día fue el hijo de una amiga. "Tenía solo 18 años", dice. Y su voz se quiebra. En Siria siguen atrapados sus padres y hasta que no estén a salvo no podrá ser feliz.

Los Andiwi son una estirpe de escritores, maestros y dibujantes. Una familia que cometió el pecado de querer ser libre en la Siria de Bachar al Asad. Quizás podían haber abandonado el país cuando los tambores de la guerra empezaron a sonar en Daraya, una ciudad bastión de los rebeldes a tan solo cinco kilómetros de su pueblo. Allí quien no muere en un bombardeo se muere de hambre por el asedio del régimen. Pero decidieron resistir.

"Primero asesinaron a mi hermano. El mismo día del cumpleaños de su hija. Jaltun vino a mi casa a buscar leña para hacer un fuego porque ya no había ni electricidad. Y ya no le volví a ver", cuenta. Un año después la policía siria empezó a preguntar por ella. "A mi farmacia venían musulmanes, cristianos, drusos", dice, en referencia a la minoría religiosa a la que pertenece su familia. "Llegaban mujeres, madres que no tenían dinero para comprar medicamentos para sus hijos. No puedes quedarte sin hacer nada. Yo sabía era que era peligroso, pero ¿qué iba a hacer?", explica. Lisiados, desangrados, traumatizados. Maysun recuerda las columnas humanas de cadáveres vivientes que durante meses llegaban desde Daraya. Hasta 120.000 personas en un solo día. "El lanzamisiles del Ejército estaba en el patio del colegio de mi hijo pequeño. En las aulas guardaban los arsenales. Era una locura", dice. Un día los insurgentes respondieron al fuego de los militares y mataron a 42 niños que jugaban en los alrededores de la escuela.

"Supe que me tenía que ir cuando la policía empezó a preguntar por mí en el vecindario. Esa es la señal de que te quieren meter en la cárcel", explica.

Durante 24 años no hubo un enfermo a quien Maysun dejara sin sus medicinas. Ni en plena guerra. Sobre todo en plena guerra. Mantuvo la farmacia abierta hasta el día que huyó. Mapa de Siria  Cogió las maletas y tomó la decisión más difícil de su vida.

Cogió las maletas y tomó la decisión más difícil de su vida.

"La Embajada española en Líbano me facilitó el viajar pero me dijo que no podíamos viajar todos. Solo dos. Tuve que elegir a cuál de mis hijos llevarme conmigo. Escogí al mayor para protegerlo porque acababa de cumplir 18 años y le iban a llamar a filas", cuenta.

Matar o que lo matasen no era una opción. Maysun y Majed volaron juntos a España. Pasaron 10 meses en el Centro de Acogida de Refugiados de Alcobendas y luego se mudaron a un piso, el punto de partida necesario para rehacer una vida normal.

Cumplido un año, Maysun pudo solicitar la reunificación familiar para que Osama, su marido, y su hijo pequeño pudieran por fin salir de Siria. Hoy, Monaf está sentado a su lado. Dice que entendió la decisión de su madre: "No queríamos que mi hermano luchara contra nadie. Somos gente de paz".

Maysun le mira y suspira como si la acabaran de absolver de una culpa que, en realidad, solo ella tiene que perdonarse. El viaje no fue fácil. Padre e hijo no quieren recordarlo. A Osama lo detuvieron en la frontera entre Siria y Líbano. Monaf pudo cruzar pero se quedó solo y enfermo en un país extraño durante tres meses sin saber qué hacer. Al final todo salió bien. Los dos llegaron a España hace un año.

Osama habla poco. Le da vergüenza no saber suficiente español. Ahora está atrapado en la frontera del idioma. Todo en él es desarraigo. Lleva la pena del exilio en las arrugas que a sus 51 años le surcan el rostro. En un arranque de orgullo saca del aparador del salón una veintena de diplomas. Ingeniero hidráulico. Máster en Alemania en eficiencia energética. Coordinador de un curso sobre sostenibilidad en Japón. Veinticinco años de experiencia y talento guardados en un cajón a la espera de una oportunidad. "No es fácil empezar de cero", lamenta.

Salen adelante como pueden. Majed, el hijo mayor, trabaja como traductor, Maysun escribe artículos para una revista inglesa y reciben algo de ayuda del Ayuntamiento de Alcobendas y de la ONG Accem (Asociación Comisión Católica Española de Migración). Ellos, que siempre han ayudado a los demás, querrían valerse por sí mismos.

El día que huyó de Sahnaya, Maysun se llevó consigo un árbol de porcelana, muchas fotografías y los cuadros de Monaf, que ahora empapelan todas las paredes del salón. Pinta desde que aprendió a sostener un lápiz. Acaba de cumplir 17 años y es quien mejor se ha integrado en España. "No creo en las fronteras. Para mí solo hay un país y se llama mundo", dice con una mirada libre y llena de futuro.

Mientras prepara un té rojo con jengibre, sin que la escuche el resto de la familia, Maysun me confiesa que ha perdido la confianza en el futuro. "La guerra te cambia por dentro. Antes, creía que si estudiaba, si trabajaba, tendría una buena vida. Ahora…". Cuando me ofrece otra taza de té, llega Monaf.

-¿Quieres vivir más?, pregunta la madre.

-"¿¡Vivir?, ¡Será beber, bruta!", la riñe el pequeño. Ella le da un azote. Y ríen a carcajadas. Un instante de eso que llaman felicidad cotidiana.

"El sistema de asilo te ayuda como mucho un año, luego tienes que buscarte la vida.

La gente no sabe qué significa ser refugiado. No nos gusta vivir de las ayudas. Somos gente preparada, pero hasta que no aprendamos la lengua no podemos trabajar. Hemos sufrido mucho allí y seguimos sufriendo aquí", afirma Maysun. Ha terminado unas prácticas de tres meses en una farmacia en Madrid y espera que cuando perfeccione su español la contraten.

Cuando Monaf aterrizó en Barajas, un minuto después de abrazar a su madre, le pidió que le llevara al Museo del Prado. La libertad para este adolescente sirio era un paseo entre Goya y Velázquez. Cuando se plantó ante Los fusilamientos del 2 de mayo pensó que era como sentirse en casa, pero a salvo.

"Ese cuadro es la guerra en Siria. Fue increíble porque contemplaba algo que acaba de vivir", comenta mientras recuerda, emocionado, el primer encuentro con su pintor favorito.

La primera vez que las bombas salieron de los cuadros y se estrellaron cerca de su habitación, Monaf tenía 12 años. Hoy ya ha cumplido 17, aunque su verdadera edad se lee en los trazos de sus lienzos, revolucionarios y realistas.

Monaf estudia desde septiembre en un instituto de Alcobendas. Ha aprendido español, ha hecho amigos, y sigue dibujando. Sueña con estudiar Bellas Artes en la universidad y ve su futuro como un página en blanco. "No quiero ser rico, quiero ser feliz".

Aladine, Tarek, Osama… Tienen varias cosas en común. Son refugiados residentes en España que vienen de Siria, un país en guerra desde hace cinco años y en el que la situación para sus habitantes es insostenible.

Los tres han llegado a España tras un viaje lleno de peligros y se enfrentan a nuevos retos, como reconstruir sus vidas en un país con otro idioma, otras costumbres, con 4,1 millones de personas en paro, pero a 3.700 kilómetros de la inseguridad y posiblemente la muerte.

Tarek, contable, 34 años, escapó de Damasco (Siria) junto a su mujer, también contable, de 32 años, además de con su hijo de tres años, sus suegros y dos hermanos de su esposa. Los siete dejaron Siria en 2013 para trasladarse a Argelia, donde permanecieron dos años, hasta que decidieron entrar en la Unión Europea a través de España. Hablamos con Tarek por teléfono, en inglés, porque aunque entiende el castellano y obtuvo un 9,25 sobre 10 en su último examen de español, no se lanza a hablarlo.

Esta familia solicitó el asilo el mismo día que entró a Melilla, en octubre de 2015. Les hicieron la entrevista personal previa a admitir su solicitud una semana después. Permanecieron un mes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, un centro dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con capacidad para 512 personas. "Estuvimos muy mal, había 2.000 personas. Estaba sucio y dormimos tres días en el suelo en una tienda de campaña. Comíamos tres veces al día, pero no había médico", recuerda Tarek en un relato que incita al llanto de quien le escucha por las penalidades narradas, pero que él pronuncia con la entereza de quien quiere dejar atrás el dolor y los malos momentos.

Tras otro periplo por España, acabaron en Murcia, donde reciben ayuda de una ONG española con el alquiler de un piso para los siete, manutención, ropa previa petición, clases de español y una pequeña ayuda para sus gastos. Han pasado a la segunda fase del procedimiento de asilo, en la que tienen autorización para buscar trabajo y recibir las ayudas que contempla el sistema durante seis meses que se añaden a los seis meses de la primera fase. Cuando pase un año y mientras esperan la resolución de sus peticiones de asilo, entrarán en una fase de autonomía, en la que tendrán que salir adelante por su cuenta.

Tarek, Aladine y Osama recorrieron múltiples países y se enfrentaron a constantes peligros.

Tarek, Aladine y Osama recorrieron múltiples países y se enfrentaron a constantes peligros.

No todos los solicitantes de protección internacional se amparan en el sistema de acogida con ayudas.

Aladine nos recibe en el piso de Lavapiés -un barrio de Madrid muy diverso culturalmente- en el que convive con una pareja adherida a la red ciudadana Refugiados Bienvenidos.

Aladine, sirio de 30 años, contable de profesión, sonríe sin cesar, a pesar de la crudeza de su historia vital. Se intuye que es una persona práctica, resolutiva, porque ante cada escollo que se encontró en su larga peregrinación hacia Europa buscó una solución, excepto en aquellos momentos en los que no le quedó más remedio que dejar su alma y su bolsillo en manos de mafiosos en los que no podía confiar.

Tras un largo viaje por el norte de África accedió a Melilla andando desde Marruecos, sin mochila ni ropa, porque según le dijeron era lo más fácil para no tener problemas. "Dije a los agentes lo único que sabía en español: ‘Soy sirio, quiero entrar en calidad de refugiado. Tengo mis documentos", recuerda, riéndose, Aladine, ya que no pudo hablar más con el guardia de la frontera, que continuó dirigiéndose a él en castellano.

Pidió asilo el primer día y permaneció en el CETI de Melilla, del que cuenta: "Mucha gente dormía en tiendas de campaña, los baños estaban sucios, no tenían agua caliente, ni lavadoras. Cuando me quería duchar o lavar la ropa, me iba a un hotel, donde pagaba cinco euros por cada cosa".

Aladine confiesa que su plan era viajar a Suecia, pero acabó en el centro de refugiados de la ONG Accem en Sigüenza (Guadalajara): "Estuve solo tres semanas, vivíamos en un piso 23 personas de África y Siria y no me podía quedar, porque quería trabajar y aprender español".

Es recurrente, no sucede solo con Tarek o Aladine, muchos solicitantes de asilo tienen como objetivo llegar al norte de Europa. Miles de personas que han accedido a Europa por Melilla, no han solicitado el asilo en nuestro país. Han pasado por Madrid para coger el autobús que les lleva a su destino deseado, según indica Inés Díaz, de Red Acoge.

El reglamento de Dublín tiene el principio de que un solo Estado miembro examina la solicitud de asilo, para lo que hay unas pautas establecidas. "Uno de los criterios es el primer país europeo al que llegan estas personas. Cuando pasan de Marruecos a España, nuestro país es el primero de la UE que pisan y es el competente para pedir el asilo", indica Díaz.

Una persona muy crítica con esa política de "dejar pasar" es la catedrática Cristina Gortázar, que sentencia que el "Gobierno no ha cumplido con las obligaciones del reglamento de Dublín y mira para otro lado cuando le interesa" a la hora de facilitar la protección internacional. "La Oficina de Asilo y Refugio es consciente de que se estaba produciendo", manifiesta, contudente, la catedrática Cristina Gortázar.

En este sentido, afirma que muchas personas, conocedoras del procedimiento, han evitado pedir protección internacional en España para poder continuar viaje hacia el norte de Europa. Las razones, apunta, que en países como Suecia o Alemania había más concesiones de asilo y mejores condiciones económicas y ayudas "que las que ofrece el gobierno español". El Ministerio del Interior ha rehusado hacer declaraciones para este reportaje.

Meses después, Aladine ya tiene la protección subsidiaria, un estatus que tiene menos ayudas que el de asilo, pero a él no le preocupa, ya que tiene muy claro que para rehacer su vida necesita trabajo.

Desde finales de marzo de este año trabaja los fines de semana en el restaurante en el que hizo un curso de formación y tiene la esperanza de rehacer su vida, a pesar de estar lejos de su familia, que se reparte entre Siria, Alemania y Egipto. "Quiero empezar mi vida en España, no quiero volver a Siria. Si termina la guerra, se necesitarán muchos años para reconstruir el país", concluye Aladine.

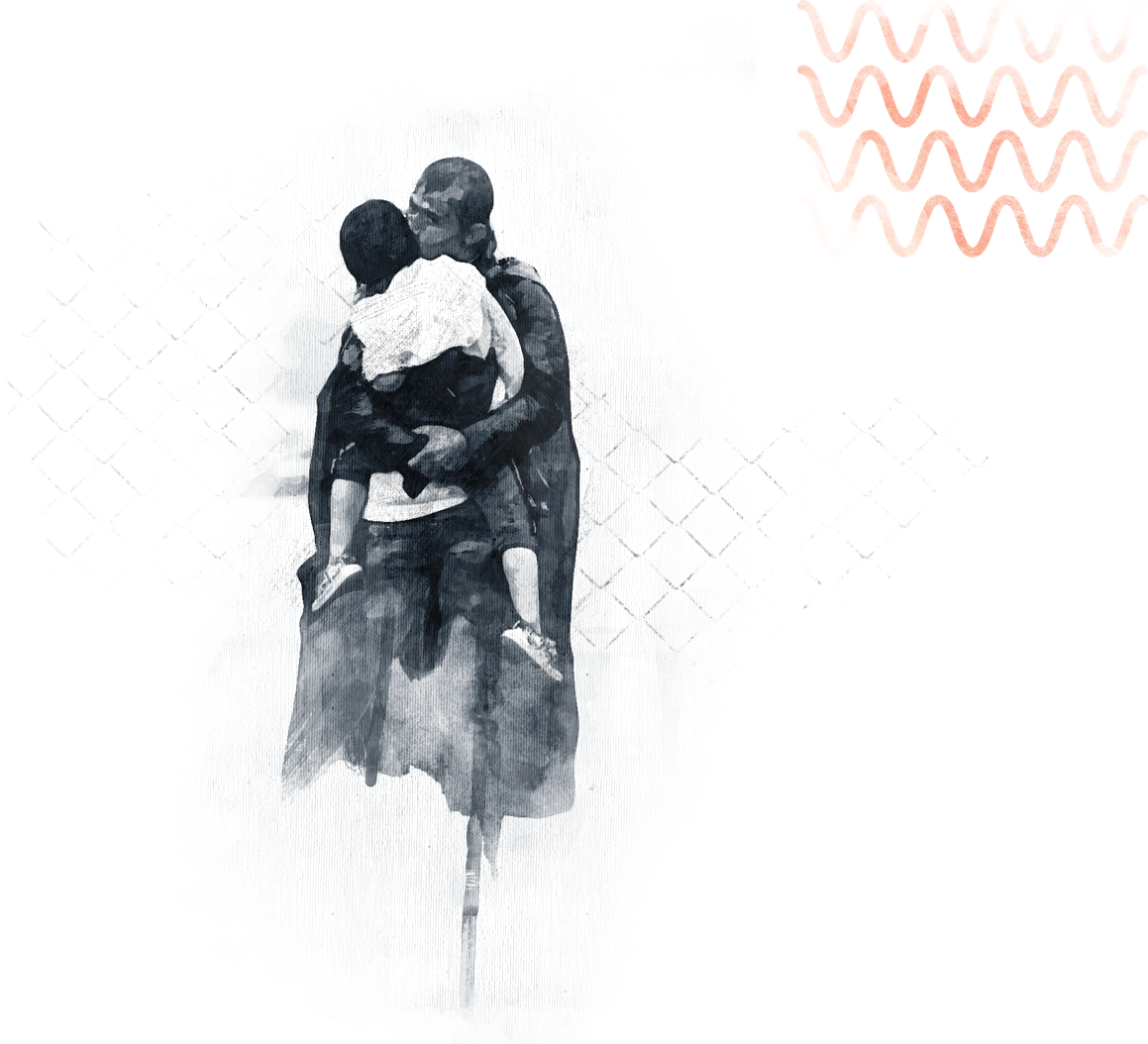

Osama Abdul Mohsen es un entrenador sirio que llegó a Getafe (Madrid) en septiembre de 2015, después de un impactante incidente que sufrió en la frontera entre Serbia y Hungría. La periodista húngara Petra Laszlo le puso la zancadilla cuando escapaba de la policía húngara con su hijo Zaid, de siete años, en brazos. El vídeo del incidente dio la vuelta al mundo y la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol de Getafe ofreció a Osama un puesto de trabajo para entrenar al Villaverde Boetticher del Getafe.

El de Osama es uno de esos casos en los que parte de la familia emprende su viaje a Europa dejando a otros miembros atrás, por razones de seguridad o monetarias, entre otros, ya que durante el camino hay que pagar altas sumas a traficantes de personas en ciertos tramos. El actual entrenador del Villaverde quería llegar a Múnich junto a su hijo pequeño para encontrarse con otro de sus hijos, que ya estaba allí. En Mersin (Turquía) continúan su mujer, una hija y su hijo mayor. Aunque les ayuda a intentar sobrevivir enviando dinero, en diciembre Mohsen escribió una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle ayuda para traer a su familia, que se halla en "condiciones de pobreza extrema". En España, para reagrupar a una familia, el solicitante tiene que haber vivido legalmente en nuestro país durante un año y ser residente de larga duración, entre otros muchos requisitos, según el Ministerio de Empleo.

Refugiado’, ‘asilo’ y ‘protección subsidiaria’ son tres términos empleados en el derecho a la protección internacional. Los refugiados, personas perseguidas por motivos de raza, religión o cuestiones políticas , entre otros, son los que pueden recibir la condición de asilo o la de protección subsidiaria. El Ministerio del Interior es quien tiene las competencias para gestionar estos estatus.

"La diferencia es que el asilo concede más derechos que la protección subsidiaria ", aclara la abogada de Red Acoge, Inés Díaz, que añade que la subsidiaria tiene un sistema de garantías "más limitado".

A España han llegado a día de hoy únicamente 18 personas refugiadas de las 15.888 que se comprometió a traer desde Grecia e Italia el Gobierno de España, según datos de Amnistía Internacional. Pertenecen al cupo que se consensuó en el acuerdo que cerraron los Veintiocho el pasado año. En total, los estados acordaron reubicar a 160.000 personas del millón que accedió a la UE por sus fronteras en 2015. Del número de personas acordado, solo 1.145 se han transferido a otros Estados miembros.

"Llevamos desde septiembre de 2015 con un plan urgente y no hemos hecho prácticamente nada, las cuotas de reubicación son lo más llamativo, de 16.000 hemos recibido 18", critica la profesora de Derecho de Inmigración y Asilo de la Universidad Pontificia Comillas, Cristina Gortázar.

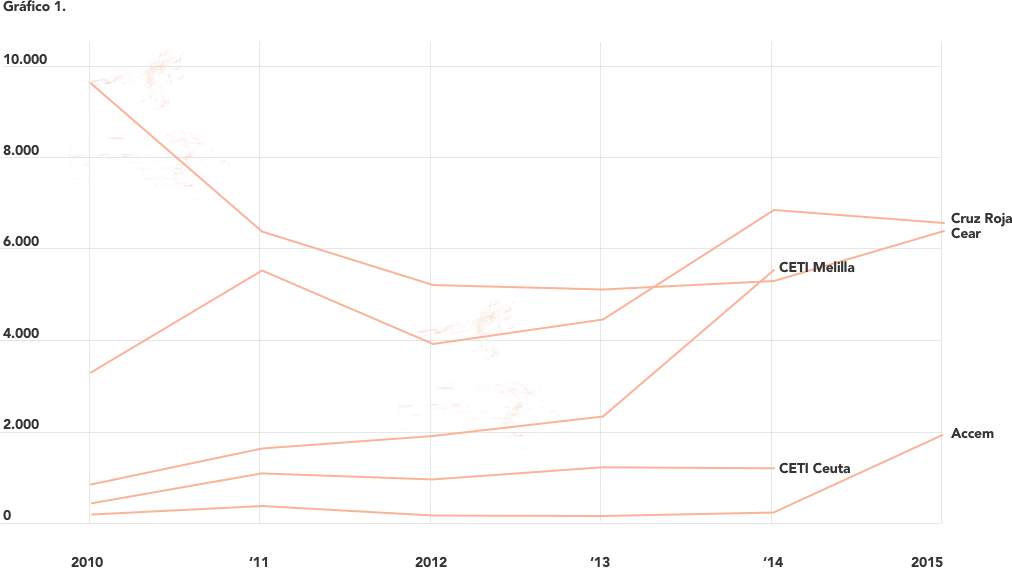

Estas cifras son independientes del sistema de asilo ordinario. En Europa, en 2015, se llegó al récord de peticionarios de protección internacional con 1,2 millones de solicitudes encabezadas por personas de origen sirio, afgano e iraquí. Por su parte, España casi triplicó el número de solicitudes pasando de las 5.952 de 2014 (dato del Ministerio del Interior), a las 14.780 del año pasado (dato de Eurostat). Son datos que están muy por encima de las resoluciones de concesión de protección, que en los últimos cinco años siempre están en un tercio de las peticiones que se realizan.

La abogada de Red Acoge Inés Díaz indica que el procedimiento para obtener el asilo en España "es muy largo". "Depende de los expedientes y de las circunstancias, la media para resolver el procedimiento completo suele estar entre los dos años y los dos años y medio", cuenta.

Por su parte, Cristina Gortázar apunta a dos obstáculos en el proceso de petición de asilo. "Uno de los problemas más sangrantes es que los solicitantes llaman para pedir hora y les dan para dentro de cinco meses", afirma haciendo referencia a la Oficina de Asilo y Refugio ubicada en Madrid, la única de estas características en nuestro país.

La catedrática cree que los futuros beneficiarios deberían poder contar con un registro telefónico de la llamada, con el fin de que haya constancia de haber iniciado el proceso.

"Otro problema práctico importante", señala Gortázar, "son las solicitudes congeladas de personas que provienen de países que están en guerra", ya que el Estado espera que se solucione el conflicto. "Es inaceptable, porque las personas que vienen de estos países no reciben ninguna ayuda y no pueden acudir a los jueces para pedir una revisión en caso de tener una resolución negativa", lamenta.

Una vez que el Ministerio del Interior admite a trámite una solicitud de protección internacional, el peticionario recibe una tarjeta (de color rojo) que le permite estar en España.

Durante los seis primeros meses tiene derecho a la asistencia social del Estado en los Centros de Atención a Refugiados (CAR) -solo hay cuatro, en Alcobendas y Vallecas (Madrid), Sevilla y Mislata (Valencia)-, o por parte de las ONG.

Cruz Roja, Cear y Accem son las tres organizaciones principales que gestionan los centros de acogida de peticionarios de asilo de España. En el caso de Cruz Roja, la ONG ha triplicado sus plazas de acogida en 2015, hasta 435 en catorce provincias.

"Hemos atendido a 12.394 personas entre todo 2015 y los dos primeros meses de 2016, estamos al 80% de nuestra capacidad", cuenta el subdirector del Departamento de Inclusión Social para Migraciones de Cruz Roja, José Javier Sánchez Espinosa, en referencia a los programas de acogida e integración de la entidad.

Ante el incremento de personas que piden protección internacional, el Gobierno aprobó mediante Real Decreto en septiembre de 2015 una subvención de 13 millones de euros a gastar entre el año pasado y el actual, de los cuales 4,6 millones son para Cruz Roja; 4,2 para Cear y 4,1 para Accem. Sánchez Espinosa advierte de que si se pone en marcha el programa de reubicación acordado en el Consejo Europeo "se necesitarían más fondos".