- Noticias

- Viral

- Cine y series

- Música

- Libros

- Se fueron

- Personajes

Vídeo

Proyecto

hola!2020

Porque nada es como recuerdas

El resumen de la década 2010-2020, en la que vivimos al límite.

Scroll paraseguir el reportaje

La tragedia que no cesa

Por Sara Alonso

Internacional de RNE

La instantánea de Aylan Kurdi -el niño de 3 años, camiseta roja, pantalón corto, muerto boca abajo sobre la arena de una playa turca- es la imagen del mayor éxodo de refugiados y desplazados desde la Segunda Guerra Mundial. Y es también la fotografía de un fracaso político.

Setenta millones de personas han huido en esta década de los conflictos armados, la persecución y el hambre. El año 2011 comenzó con el estallido de las llamadas “primaveras árabes” en Túnez, Egipto y Libia. Y continuó con la represión y posterior enfrentamiento armado en Siria, la gran guerra de esta década. Pero el mundo no quiso mirar a esas miles de personas que eran expulsadas de sus hogares cada día por las bombas. Hasta que esas miles de personas llegaron a las puertas de sus fronteras y no pudo cerrar más los ojos.

El Mediterráneo: fosa común

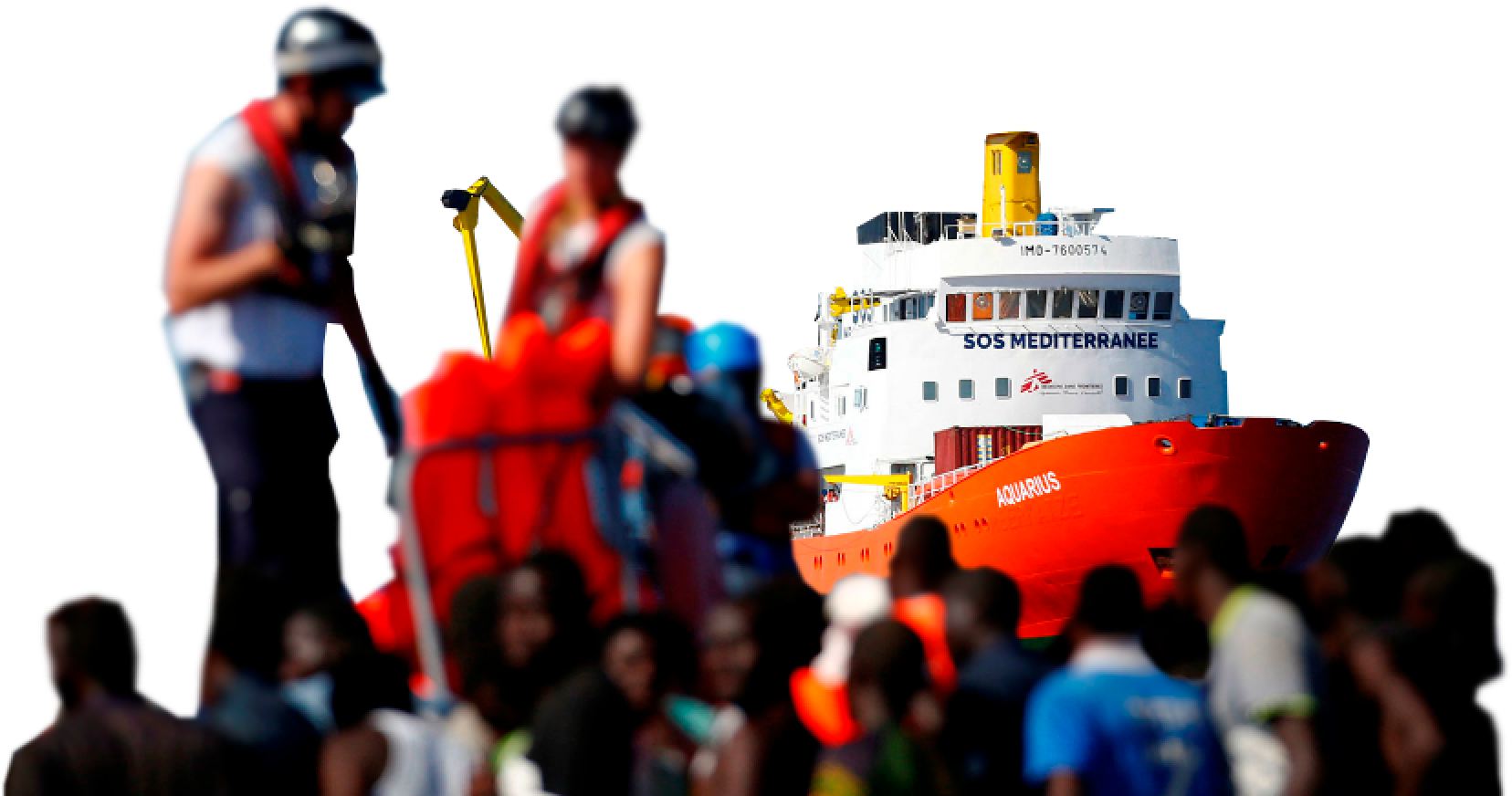

La radio informa de una nueva tragedia en el mar de Alborán. Hoy es ésta; y ayer fue otra; y mañana será una nueva. En Andalucía, en Lampedusa o en Lesbos. Se engrosa la estadística y poco más sucede. Mientras escucho, recuerdo a Sidiki, un joven de Guinea Conakry que conocí a bordo del Aquarius. Habla un más que correcto español que sigue perfeccionando con ayuda de la televisión y la radio ¿Qué pensará cuando escucha este tipo de noticias? Lo pienso en muchas ocasiones. El pasado verano, por ejemplo, una socorrista fuera de servicio, rescató a un niño en una playa de Mallorca. La prensa destacó su proceder heroico. El nene, de diez años, lo primero que dijo fue que pensaba que no lo iba a sacar del agua porque era negro ¿Sentiría Sidiki lo mismo? ¿Y Emily? ¿Jack? ¿Félix? Me da hasta pudor preguntárselo.

La última vez que vi a Sidiki, hace unos meses, estaba haciendo un reportaje sobre el aniversario de su llegada a la ciudad. “¿Por qué tanto interés en la gente del Aquarius?”, me preguntó. “Hay mucha más gente”, señalaba no sin falta de razón. Traté de explicarle, seguramente con poco éxito, que supuso un cambio de política. Que Italia había cambiado su gobierno y que por primera vez había cerrado sus puertos; que España, que también tenía nuevo presidente, había decidido acogerles en un gesto sin precedentes que posteriormente se ha demostrado casi como una operación de maquillaje político. Que, en definitiva, lo que sucedió cambió la forma en la que Europa gestionaba (o intentaba gestionar) los flujos migratorios.

Sidiki, que hoy trabaja en una peluquería, me llamó poco después preocupado porque a algunos compañeros les estaban denegando el asilo. Tenía miedo. Lo sigue teniendo, me temo. A los pocos días, recibí un correo electrónico de un empresario valenciano que tenía en plantilla a Sekou, otro joven, también guineano. Se veía obligado a prescindir de él en su plantilla porque al haberle denegado su solicitud, no podía mantenerlo de alta en la Seguridad Social. “¿Les trajimos y ahora les cerramos la puerta? No lo entiendo. Este chaval trabaja, paga impuestos, contribuye al sistema ¿Por qué?”, se lamentaba pidiéndome una ayuda que no le podía dar. Llamé por teléfono a Sekou. Lloraba. Me conmovió porque no le había escuchado llorar ni siquiera durante las dolorosísimas curas que le hicieron a bordo del buque humanitario, al que llegó con una mano completamente destrozada. Le han operado hasta tres veces en España y aunque tiene secuelas, ha mejorado mucho. Recuerdo las largas conversaciones que mantuvimos en la enfermería.

Allí no estaba permitido hacer entrevistas, si bien, François, el sanitario encargado de su tratamiento, consideró que charlando conmigo, el proceso sería más llevadero. Yo era algo así como su anestesia. De esta forma, me relató su paso por el desierto de Níger, la esclavitud a la que fue sometido en Libia… realidades a las que damos la espalda porque nos quedan lejos. Un tiempo después, en Niamey, haciendo otra serie de reportajes, la representante de ACNUR en el país, Alessandra Morelli, me habló del cementerio de arena. No hay datos pero estiman que, como mínimo, por cada persona que muere en el mar Mediterráneo, dos perecen en el desierto. Sekou ha recurrido su asilo. Me manda mensajes de vez en cuando. Está desesperado. Yo no sé qué decirle ante la evidencia de que el sistema de acogida hace aguas. Porque el suyo no es, ni mucho menos, un caso aislado.

Hay historias, como la de Sadiki, de supervivientes. A mí, sin embargo, me atormentan los que quedaron atrás. Recuerdo aquella noche de junio de 2018 caótica a bordo del Aquarius. Durante el primer rescate, la embarcación de juguete en la que viajaban se rompió. 70 personas cayeron al agua. Comenzaron a lanzarse chalecos. No se veía. Estaba oscuro. Un helicóptero del ejército italiano hacía ráfagas de luz lo mismo que el buque hasta que se dio por concluida la búsqueda. Había más náufragos, más gente en riesgo, más, más, más… hasta que la madrugada terminó con 629 personas a bordo. Entrevistas posteriores confirmaron que faltaban dos personas. Un joven sudanés y otro nigeriano. Les pienso con frecuencia y nunca los vi ¿Figurarán en las escalofriantes cifras que aporta la Organización Internacional de las Migraciones con respecto a las muertes en el Mediterráneo? Son abultadas pero ni de lejos –y la propia institución lo reconoce- reflejan los datos reales que son más gruesos. A día de hoy, suman según sus datos 1.246 muertes en el Mediterráneo sólo en 2019. No voy a hacer el ejercicio de sumar los muertos de los últimos 10 años. No podría. El proyecto Missing migrants arrancó en 2014. Suman muchos, muchos miles. Miles de personas. Que son otras muchas miles de vidas rotas. Familias que lloran, que esperan una llamada que no llegará, que tienen derecho a saber para poder cerrar su duelo.

La llegada a Grecia

La cuestión migratoria saltó a las primeras planas europeas en 2015. La guerra de Siria llevó a un éxodo masivo. La principal ruta entonces, fue la del Egeo. Pasaron por Grecia más de un millón de personas en un solo año. No era su país de destino sino el punto de paso necesario. Personas que caminaban por carreteras, vías de tren, montañas balcánicas para llegar al corazón de Europa. Se cerraron las fronteras del norte y entonces, muchos quedaron estancados en el país heleno. Desde la Unión Europa se propusieron cuotas de reasentamiento en los distintos Estados para aliviar la presión que tenía una Grecia desbordada. Sólo cumplieron Malta y Letonia acogiendo entre las dos a 469 migrantes.

Mientras tanto, las condiciones en los campos de las islas, siendo el más representativo el de Moria en Lesbos, se deterioraba. La solución final en Europa pasó por externalizar el ‘problema’ con un acuerdo con Turquía. Un gran desembolso para que el país otomano controlara las llegadas. Cerca de 15.000 personas siguen ahí estancadas en condiciones infrahumanas. Niños que mueren deshidratados, personas que se queman a lo bonzo… las informaciones que llegan de allí son desoladoras y sin embargo parecen ya casi ni conmover. Desesperanza, desesperación. El mensaje, parece ser, me decía un portavoz de MSF en Atenas hace más de un año “aquí no vengáis porque vais a estar peor”. Y sin embargo siguen llegando embarcaciones. Arriban también personas por la frontera que dibuja en el norte del país el río Evros. Hay campos de refugiados por todo el país. Formales e informales. Visitamos hace unos meses el de Malakasa a unos 40 kilómetros de Atenas. Casi todos los que lo habitan son afganos. Escuchar sus periplos vitales es descorazonador. Lloran de impotencia. La misma que uno siente al escuchar y no encontrar palabras de aliento. Porque el panorama no invita al optimismo. Más bien al contrario, el nuevo gobierno de Kyriakos Mitsotakis está endureciendo sus políticas migratorias.

Tras el bloqueo de la ruta migratoria del Egeo, otra vía, más peligrosa y mortífera se abrió paso como la principal. Es la que parte de Libia para llegar a Italia. Es prácticamente imposible recorrer las 300 millas que separan ambas costas en lo que, marineros experimentados, consideran ataúdes flotantes. Es un área muy amplia, difícil de abarcar, en la que llegaron a operar simultáneamente 13 barcos de humanitarios en las labores de rescate y salvamento. En Italia comenzó a calar el discurso, rebatido por diferentes instituciones de prestigio, de que esas labores suponían un efecto llamada, que eran algo así como taxis en el mar y que trabajaban en connivencia con los traficantes. La justicia ha negado en diferentes ocasiones que las organizaciones humanitarias tengan nada que ver con actividades criminales, si bien, y aunque una mentira repetida mil veces no sea verdad, acaba incluyéndose como tal en el relato. Ese mensaje de criminalización hace que, los pocos que siguen trabajando en la zona –entre ellos la española Open Arms– lo hagan con no pocos obstáculos. Contra viento y marea.

La alternativa que se ha encontrado es la colaboración con Libia. No es un acuerdo en términos formales como el pactado con Turquía porque sería tremendamente complicado de justificar un pacto de ese tipo con un país que tiene dos gobiernos, cientos de milicias, grupos terroristas… un lugar que nadie reconoce como un puerto seguro en el que, sin embargo, se ha depositado la gestión migratoria. Son los guardacostas libios –que nadie sabe muy bien quién son ni de quién dependen –los que realizan los trabajos de búsqueda y rescate. La UE les ha formado, dotado y financiado, en una nueva externalización de la frontera sur.

Europa, ¿dónde está?

A lo largo de estos años, particularmente de los últimos cinco, hemos escuchado propuestas de diferentes tipos en Europa. Todas fallidas. Conferencias, cumbres, charlas, sesiones parlamentarias… sin conclusiones, sin planes, sin protocolos consensuados. Ni siquiera se ha logrado sacar adelante la reforma del sistema común de asilo promovida en 2016 y aún hoy estancada. El diálogo resulta imposible entre 28 países con visiones contrapuestas en esta materia y sin ánimo para ceder. Al punto de hablarse del riesgo del espacio Schengen de libre circulación de personas entre los países que lo componen.

Este año se ha conmemorado por todo lo alto la caída del muro de Berlín hace 30 años. En estas tres décadas y especialmente en estos últimos años, nuevos muros han surgido en Europa. Hasta 1000 kilómetros de vallas, seis veces más de los que componían el muro de Berlín. Mecanismos que se erigen para frenar personas, en aras de una seguridad que supone un suculento negocio para algunos y un caladero de votos para otros. Porque además de las barreras físicas están las simbólicas y en ese sentido, los discursos xenófobos, los movimientos nacionalistas e identitarios de ultraderecha están resurgiendo con muchísima fuerza en Europa. No hay muralla lo suficientemente alta. Las personas nos hemos movido, nos seguimos moviendo y seguiremos haciéndolo. Por supervivencia o persiguiendo sueños. Asumir esto, es el primer paso para plantear una gestión adecuada.

Una frontera es a un país lo que un portal es a nuestra casa ¿Qué pensaríamos si hoy, al regresar del trabajo, encontráramos un muerto en nuestra puerta? ¿Llamaríamos a una ambulancia si alguien estuviera agonizando debajo de nuestro timbre? ¿Por qué entonces no nos preocupa que tantos miles y miles de personas se ahoguen en nuestro mar? ¿A cuántas millas se pierde la empatía? ¿Qué tiene que suceder para que rechacemos de plano la muerte en nuestras costas, en nuestras playas? Preguntas a las que la sociedad y no sólo la política, debería dar respuesta.

El abuelo de Röszke

Cada día 37.000 personas se desplazan de manera forzosa. Hay cientos de miles de historias qué contar por cada uno de los cientos de miles de refugiados y migrantes. En 2015, un equipo de TVE cubrió durante casi un mes uno de los mayores éxodos humanos de esta década: en la frontera entre Hungría y Serbia.

Recuerdo perfectamente aquella mañana. Cómo olvidarla. Nos habíamos desplazado, un día más, al puesto fronterizo de Röszke, en el lado húngaro. Finales de agosto de 2015. Calor asfixiante. Hacía semanas que los refugiados habían cambiado su ruta para emprender una más larga y peligrosa, la de los Balcanes. Entre Serbia y Hungría habían descubierto unas vías del tren por las que ya solo circulaban, ocasionalmente, convoyes de mercancías. Aquella imagen también sorprendió al mundo: familias al completo, abuelos, niños, discapacitados, embarazadas, cientos de miles de migrantes en un goteo incesante atravesaban esas vías para cruzar el país y de allí a Alemania. Angela Merkel les había prometido acogerlos.

Pero el gobierno de Viktor Orban no estaba dispuesto a permitirlo. Levantó una valla de espino y concertinas a lo largo de la frontera con Serbia y cerró también la vía del tren. Los refugiados eran interceptados por la policía, conducidos a centros de acogida para luego devolverlos a sus lugares de origen. Así que nadie quería quedarse en tierras húngaras. La mayoría procedían de Siria, Afganistán, Paquistán, Irán o Irak. Habían pagado el dinero que no tenían a mafias para que les llevaran a Turquía, embarcar en patera hasta las costas griegas y desde allí, andando, cruzar los Balcanes. La travesía podía durar semanas, meses e incluso años.

Aquella mañana, cuando íbamos en coche camino de Röszke, nos topamos en la autopista con cientos de migrantes desorientados. Habían cruzado la frontera de Hungría pero no sabían dónde estaba Budapest para coger el tren que les llevara a Alemania. Tampoco sabían traducir los carteles de la carretera que indicaban que la capital estaba a 250 kilómetros. Despistados y huyendo de la policía, corrían de un lado a otra del asfalto. Era peligroso porque a esa hora circulaban muchos coches y camiones por una carretera fronteriza. El equipo de TVE allí desplazado tuvo que avisarles, varias veces, de que caminaban en sentido contrario a Budapest, es decir que volvían hacia Serbia. Hartos de tanta carrera, con la lengua fuera y la policía siguiéndoles los talones, emprendieron una huida campo a través, fuera de la autopista. Y nosotros, detrás de ellos.

En la cuneta, el cámara Óscar Nieto y el técnico de sonido Fernando Romera grababan la estampida. A lo lejos, vimos a un anciano caminando con una garrota. Pensamos que era del pueblo que venía a ver lo qué pasaba. Pero su mirada de terror, nos hizo entender lo contrario. Había sorteado bombas, cruzado fronteras, andado miles de kilómetros y ya no podía más. En la carrera, los suyos le habían dejado atrás y cuando vio aquel pequeño terraplén empinado que separaba la cuneta del campo, se paró y se dio por vencido. No podía con aquella cuesta arriba. Sin pensarlo dos veces, le ayudé a subir. Le cogí de la mano y trepamos como pudimos aquel montículo. Cuando pisó tierra firme y alcanzó a su familia continuó la marcha y yo me quedé llorando. Había ayudado a un viejo que, en realidad, podría haber sido mi propio padre ya fallecido. Mezclé profesión y sentimientos y lloré. No es la primera vez que lo hago, se me saltan muchas veces las lágrimas, pero aquella mañana tuve que llorar un rato para desahogarme.

La migración en Centroamérica: el espejismo de las caravanas

Josué Cáceres es un buen ejemplo de lo que las caravanas migrantes han representado para muchos centroamericanos. Su vida ha sido una constante huida desde que nació, hace 20 años, en el barrio más peligroso de la ciudad más violenta de uno de los países más homicidas del mundo. Es de la colonia Planeta, en San Pedro Sula, Honduras, donde solo hay dos caminos: el de las "maras" y el de salida. Ambos te pueden llevar a la tumba.

"Cuando cumples 13 o 14 años ya te reclutan -explica Josué- Van a tu casa y te piden, primeramente, tus notas. Si sos inteligente, te ponen a estudiar, te gradúan de abogado en los mejores colegios para defender los casos de ellos. Y si tus notas son bajas te reclutan como guerrillero para ellos, pero para algo tenés que servir".

A Josué también le llegó su hora y no tenía escapatoria. Sus padres se habían separado unos años antes. Su hermano mayor se había ido con su madre y su padre, alcohólico, le había dejado a él con su abuela. "Me llegó la noticia de que me tocaba a mí . A mi abuela le iba a todo mal, no tenía "pisto" (dinero), pero gracias a Dios apareció mi hermano. Mi hermano me sacó de allí".

Emprendió entonces una huida que 8 años más tarde, en noviembre de 2018 , cuando le conocimos en Tijuana, todavía no había terminado.

"A los tres años cumplidos de haber salido de San Pedro -prosigue Josué-nos encontraron. Nos dispararon. A mí me pegaron un disparo en el brazo (muestra la cicatriz), y me llevaron de vuelta a la Colonia donde vivía. Me obligaron a hacer cosas. Si sos menor no te mandan a matar, pero sí a dejar droga, a venderla, a transportar armas".

Pasado un tiempo, se armó valor para escapar, para tomar una decisión irreversible, sin vuelta atrás, porque las maras no perdonan a los desertores. Josué se estaba condenando a huir de por vida: "Si salís vas manchado, corre riesgo tu familia y corres riesgo tú". Lo sabía y no tardó en comprobarlo. Al poco de reencontrarse con su hermano, volvieron a dar con ellos. Y esta vez no fallaron. Él logró escapar pero a su hermano lo mataron.

"Ahorita he estado así de un lado para otro. Ellos gobiernan Honduras entero. Con que alguien te identifique en un lado te van a caer. Es así de fácil. No tenés alternativa, hermano, por eso que te salga una oportunidad como la caravana… Esto lo mirás como que Dios lo ha puesto en tu camino y lo haces, lo quieres hacer porque no hay de otra. Si te quedás allá te van a matar"

Josué nos contó su historia en el paso fronterizo de El Chaparral, en Tijuana, a sólo unos metros de Estados Unidos. Acababa de llegar a la ciudad después un mes y 4.000 kilómetros de recorrido con la primera caravana migrante. Estaba en el lugar donde termina América Latina, en su esquina más septentrional y occidental. Parecía que no podía ir más lejos para esconderse y, sin embargo, sabía que no estaría salvo hasta estar del otro lado.

"Si yo vuelvo, me van a matar. Por eso no quiero tomar una mala decisión y que me vayan a deportar. No quiero entregarme por acá y que me vayan a deportar, no quiero saltarme el muro y que me vayan a deportar. Y si me quedo mucho tiempo aquí, también están aquí. Es bien difícil".

Josué nunca tuvo los familiares ni el dinero para encontrar un refugio lo suficientemente seguro y alejado de la amenaza de las maras. Las caravanas sí le ofrecieron, en cambio, la oportunidad de salir a buscarlo. Le brindaron la protección del grupo en la peligrosa ruta migratoria y le ahorraron el pago de un coyote, inasumible para alguien como él.

Pero las caravanas fueron un espejismo.

La ventana de oportunidad se abrió con un gobierno de salida, el de Peña Nieto, que las recibió a palos y acabó custodiándolas en su peregrinaje por el país, y se cerró con un nuevo ejecutivo, el de López Obrador, que las recibió de brazos abiertos y ha acabado plegándose a las exigencia de Trump y aplicando las políticas migratorias más duras que se recuerdan: desplegando a decenas de miles de soldados para blindar las fronteras norte y sur, deteniendo y deportando en masa o aceptando que los centroamericanos que pidan asilo en EE.UU. puedan esperar a que se resuelvan sus procesos en territorio mexicano. A menudo, en ciudades fronterizas que se encuentran entre las más violentas del mundo, donde además, como decía Josué ( "las maras también están aquí"), siguen estando a merced de sus verdugos.

Una década llena de acontecimientos quemarcaron el futuro

Conocer otra noticia

Del efecto invernadero a la emergencia climática, un cambio de concepto

Volver al inicio