- Noticias

- Viral

- Cine y series

- Música

- Libros

- Se fueron

- Personajes

Vídeo

Proyecto

hola!2020

Porque nada es como recuerdas

El resumen de la década 2010-2020, en la que vivimos al límite.

Scroll paraseguir el reportaje

La cuarta ola feminista que inunda la conciencia social

Jessica Martín

RTVE Digital

Como una fuerza capaz de agitar océanos de injusticias ha emergido en esta última década la cuarta ola feminista. Su espuma se extiende por toda la geografía terrestre, sacando a flote incontables demandas ciudadanas que ahora reposan sobre esa playa escarpada que es la política.

Bajo las aguas están los acicates del movimiento, desde el ‘Ni una menos’ al #MeToo. Y en la cresta de la ola están ellas, las mujeres, quienes observan desde arriba cómo el maremoto está a punto de provocar un gran tsunami.

La nueva gran fuerza de atracción gravitatoria se llama sororidad y ha provocado mareas violetas por todo el mundo.

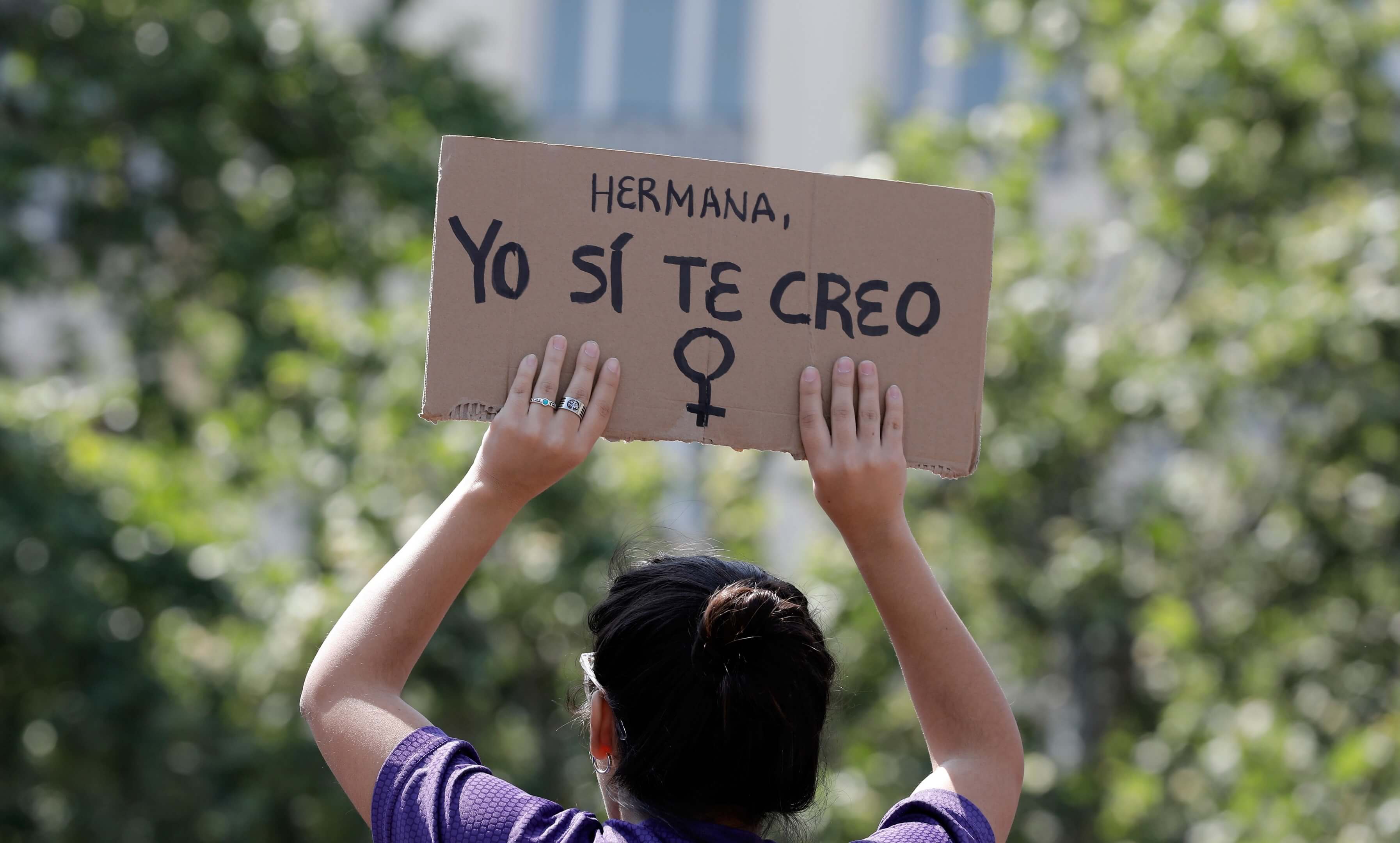

Para conocer en qué se traduce su poder solo hay que posar la vista en algunas de las pancartas que han circulado por las calles de todo el mundo durante las manifestaciones feministas de los últimos años, en las que está reflejada toda la hondura de un término que proviene del latín –‘soror, sororis’- y que describe una hermandad genuina entre mujeres que ni siquiera tienen por qué conocerse.

“Si tocan a una, nos tocan a todas”. “Nos queremos libres”. La primera persona del plural, en femenino, está por encima del resto.

Feminismos, en plural

Quizá la razón por la que el feminismo ha logrado penetrar en tantas esferas durante los últimos años repose en la transversalidad que lo caracteriza y en que no hay una mirada única, ni una marca política que lo acapare.

El propio término –maltratado durante décadas– también ha mutado al desprenderse del matiz de radicalidad que le acompañó en el pasado y ahora lo abrazan formaciones políticas situadas a ambos lados del espectro ideológico, aunque no lo hagan desde el mismo punto de vista.

La conciencia feminista ha adquirido, además, el don de la omnipresencia. Está en la calle, en los hogares, en la política, en los colegios, en los medios de comunicación, en las canciones, en el cine, en la literatura, en las cafeterías y en los parques. En todos esos lugares se debate sin tapujos sobre temas que antes eran tabú, como la prostitución, la pornografía, la gestación subrogada o la decisión de ser o no ser madre.

Porque la revolución también se alimenta desde la palabra, desde el lenguaje. Y, precisamente, en ese terreno se han cosechado grandes logros.

Por ejemplo, la Real Academia Española –donde, por cierto, solo hay ocho mujeres dentro de una nómina de 46 académicos- ha modificado en los últimos años varias definiciones despectivas como la de “sexo débil” y ha eliminado acepciones machistas como una de las que se atribuían al adjetivo “fácil” (imaginarán en qué contexto).

Nuestra lengua es ahora más inclusiva y menos discriminatoria. En los medios de comunicación ya no se habla de mujeres que han muerto, sino de asesinatos machistas, y en las reuniones familiares o entre amigos se rebaten clásicos del ‘neomachismo’ como el “yo no soy ni machista ni feminista”.

El mensaje de que el feminismo apuesta por la igualdad ha calado y el empoderamiento femenino ya no tiene límites. Ni siquiera existe la barrera invisible que impedía a los hombres participar en esta reivindicación social y colectiva. Ellos también se implican desde un segundo plano, haciendo visible el compromiso de avanzar en la igualdad y asumiendo que no tienen que ser ellos quienes den voz al movimiento.

En agenda continúan los debates que ya estaban presentes en décadas anteriores, pero también hay nuevas reivindicaciones, como la de alcanzar un feminismo verdaderamente diverso e interseccional que acoja a las que, como añadido, sufren discriminación por su etnia, su raza o su orientación sexual.

El de esta década es, en definitiva, un feminismo más flexible que ha sabido dar el salto desde un terreno más teórico hasta el campo de batalla.

Las mareas violetas

Si, como decía Simone de Beauvoir, “el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente”, el movimiento se ha topado en su cuarta ola con el mejor caldo de cultivo para hacer posible su expansión: las redes sociales.

Gritar ‘basta’ y que resuene a muchos kilómetros del lugar en el que se origina el clamor es hoy verdaderamente fácil.

Se comprobó el 3 de junio de 2015. Aquel día tres palabras se convirtieron en el símbolo de la lucha contra la violencia género: NI-UNA-MENOS.

La indignación por el asesinato de la adolescente argentina Chiara Pérez llevó a las mujeres de ese país latinoamericano a exigir el fin de los feminicidios. Sus voces se escucharon desde muy lejos y eso sirvió para que el debate sobre la violencia machista saliera con más ímpetu de la trinchera.

El movimiento nacido bajo el lema ‘Ni una menos’ –utilizado ya en 1995 para protestar contra feminicidios en Ciudad Juárez (México)- logró extenderse a otros muchos países de Latinoamérica, Asia y Europa.

Entre ellos, España, donde también en 2015 tuvo lugar la primera gran manifestación contra la violencia de género.

Llegó un año después de que el famoso ‘tren de la libertad’ circulara por todo el país para impedir la reforma de la ley del aborto que quería aprobar el gobierno de Mariano Rajoy. Las calles de la capital española se tiñeron de violeta, abriendo paso a una lucha colectiva mucho más penetrante que, a pesar de los esfuerzos, no ha logrado frenar a una lacra que ha asesinado en el país a más de mil mujeres desde que se puso en marcha el registro oficial en 2003.

Tiempo después, otra gran movilización siguió alentando a las mujeres en la defensa de sus derechos a pie de calle, la ‘Women’s March’. Esta concentración tomó Washington el 21 de enero de 2017 y fue la más multitudinaria en Estados Unidos desde la Guerra de Vietnam, con una réplica de casi 673 marchas “hermanas” en otros puntos del planeta.

Fueron los comentarios machistas del presidente estadounidense, Donald Trump, lo que prendió la mecha de esa protesta internacional cuya llama sigue viva.

A partir de aquel año, cada 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, una marea feminista inunda las calles en países de todo el mundo, desde Brasil hasta Pakistán.

Se rompió el silencio: #MeToo

La mujer está perdiendo el miedo a hablar, lo que ha permitido que se resquebraje el silencio cómplice que durante tantos años había servido como tapadera de las agresiones sexuales. Así ha empezado a diluirse toda una cultura de la violación que pesaba como una losa sobre las mujeres por el hecho de serlo.

El movimiento ‘Me Too’ (Yo también), fundado en 2006 por la activista Tarana Burke, revivió en 2017 a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine estadounidense Harvey Weinstein y fue popularizado por la actriz Alyssa Milano, quien pidió a todas las mujeres que se hubieran sentido acosadas o agredidas sexualmente en algún momento de su vida que lo contasen abiertamente.

Fueron tantas, que la magnitud del problema se vio de forma muy clara y, más allá de Holllywood, provocó un enorme debate sobre abuso sexual en otros muchos sectores, desde la música a la política.

El fenómeno tuvo otras vertientes y en España también se expandió bajo la etiqueta #Cuéntalo.

Todos estos movimientos han calado profundamente en la sociedad, que hoy tiene la piel mucho más fina y los ojos más abiertos a la hora de enjuiciar las acciones del presente y revisar de manera constructiva el pasado.

En tiempos del #MeToo, incluso la biografía de algunas personalidades que a lo largo de la historia habían despertado admiración ha quedado emborronada.

Ocurrió hace un año con el premio Nobel de Literatura Pablo Neruda cuando trascendió que en un pasaje de sus memorias ‘Confieso que he vivido’ había descrito algo que puede entenderse como la violación de una joven. Por esa revisión histórica el aeropuerto de Santiago de Chile no lleva hoy el nombre del poeta chileno más universal.

Aún más cerca en el tiempo y en el espacio está el escándalo que afecta a Plácido Domingo, quien ha visto en 2019 cómo la denuncia de 11 mujeres por presuntos abusos sexuales cometidos años atrás ha oscurecido el final de su carrera.

Precisamente, casos como los mencionados han reavivado en el ámbito cultural el debate sobre si se debe separar al artista de su obra; si deberíamos alabar al que fuera protagonista de ‘House of Cards’ aunque Kevin Spacey –el actor que le dio vida- haya sido denunciado por abusos sexuales, o si está justificado que Hollywood haya dado la espalda a Woody Allen después de que su hija adoptiva le denunciara también por abuso sexual. Especialmente, cuando no hay una resolución judicial que avale las acusaciones.

No hay una respuesta simple para un asunto de extrema complejidad. Le corresponde a cada individuo decidirlo, como también queda a su elección el escuchar o no canciones con letra machista. Las de hoy y las de ayer. Las del rapero C.Tangana que ha sido tan reprendidas en 2019 y las que se escribieron mucho antes sin que nadie se rasgase las vestiduras al oírlas, desde el ‘I used to love her’ de Guns N’Roses al ‘Carolina’ de M Clan.

Lo único que está claro sobre este debate es que los últimos diez años han regalado a la sociedad más armas para detectar la discriminación femenina y que la movilización social es el gran escudo con el que el avanza el feminismo para no dejar en el camino ninguno de los derechos adquiridos previamente.

El ‘no’ a la justicia patriarcal

Oculto bajo un manto de contrariedades también ha permanecido durante años el machismo que habita el mundo de la justicia, el que sigue camuflándose entre las leyes frente a una sociedad que ahora sabe que los operadores jurídicos no son inmunes a los estereotipos discriminatorios.

“El derecho trata a las mujeres como los hombres ven y tratan a las mujeres”, pronunció un día la jurista estadounidense Catharine MacKinnon. Y no se equivoca. En la última década, España ha dictado sentencias que demuestran que la justicia, a veces, también puede discriminar a ese cincuenta por ciento de la sociedad.

En 2016, por ejemplo, el juzgado de violencia de género de Vitoria preguntó a una mujer que había presentado una denuncia por malos tratos y abusos sexuales si "cerró bien las piernas" y en 2017 la Audiencia de Cantabria no apreció violencia en el abuso sexual continuado a una niña de cinco años porque ella "no opuso resistencia".

El cuestionamiento de la veracidad de las denuncias y la doble victimización son dos procesos que añaden más sufrimiento a las víctimas de violencia machista y que han pasado inadvertidos durante demasiado tiempo.

A la ciudadanía, de pronto, se le cayó la venda con el conocido caso de ‘La Manada’, el que alude a la violación múltiple cometida por cinco hombres sobre una joven en los Sanfermines de 2016.

En la sentencia que la Audiencia Provincial de Navarra dictó en 2018 sobre el caso, un voto particular despertó la indignación social. Un magistrado veía en los hechos relativos al caso a cinco varones y una mujer practicando “actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo”, unas palabras que tuvieron una fuerte respuesta en las calles, donde se gritó hasta la saciedad: “no es abuso, es violación”.

La sororidad alcanzó límites estratosféricos y el “tranquila, hermana, aquí está tu manada” resonó en todo el mundo.

Meses después, el Tribunal Supremo –en el que la presencia femenina, por cierto, es muy escasa- elevó de 9 a 15 años de prisión la condena contra los cinco acusados al considerar que los hechos ocurridos respondían a un delito continuado de violación y no de abuso sexual. El Alto Tribunal envió así un claro mensaje a toda la sociedad y logró hacer visible el desdoblamiento entre abuso y agresión sexual.

El machismo ‘de Estado’, al descubierto

Que el machismo está infiltrado en el entramado de la sociedad y que en muchos países del mundo sigue arraigado en la esfera pública, política y mediática es un hecho.

Desde hace poco tiempo, esa realidad que destroza las vidas de tantas mujeres se empequeñece cuando suena ‘Un violador en tu camino’, el nuevo himno feminista surgido en Chile durante el otoño de 2019.

Unas 10.000 mujeres cortaron la Plaza de Armas de Santiago de Chile y otros puntos estratégicos de la ciudad para denunciar cualquier tipo de abuso o agresión sexual y cantar que “la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía”. Acusaron al “estado opresor” de ser “un macho violador” en una ‘performance’ que se hizo viral en redes sociales y que se ha bailado y cantado en otros países como México, Estados Unidos, Colombia, Francia o España.

La misma onda expansiva hizo llegar muy lejos una frase que escribió la cantante chilena Mon Laferte sobre su pecho desnudo para asistir a los Grammy latinos de ese mismo año: “En Chile torturan, matan y violan”.

La artista quiso denunciar así, sin reservas, la violencia sexual y la represión ejercida por las fuerzas policiales y el Ejército de su país contra los manifestantes durante el último estallido social. Lo hizo, además, con un pañuelo verde anudado al cuello, que es el símbolo de la marea latinoamericana que pide la despenalización del aborto.

España, un referente mundial

Entre las naciones europeas, España es una de las que más han avanzado en materia de igualdad y no es un logro baladí, teniendo en cuenta que aquí la mujer votó por primera vez en 1933 –15 años después que en el Reino Unido- y que durante 40 años de dictadura se esfumaron muchos derechos sociales adquiridos por las mujeres.

La movilización ha sido especialmente intensa en los últimos dos años y el país ha logrado convertirse en un referente de la lucha contra todo tipo de violencia hacia la mujer, con el apoyo de instituciones, partidos políticos y medios de comunicación.

Colectivos que eran invisibles como el de las ‘kellys’, las camareras de piso españolas, han protagonizado numerosos titulares desde que la reforma de la ley del trabajo de 2012 empeoró sus condiciones laborales y decidieron iniciar una lucha inconclusa contra la precarización. Lo mismo hicieron en 2018 las temporeras que trabajan en la recogida de la fresa, quienes sacaron a la luz la opresión múltiple que sufren las mujeres inmigrantes.

Ni siquiera la irrupción de un partido de ultraderecha, Vox, que pide derogar las leyes que protegen a las mujeres y pone en cuestión la existencia misma de la violencia de género, ha apagado el fulgor de la protesta en las calles. Su existencia es, para muchos, una razón más para seguir dando pasos, aunque el avance sea más lento de lo deseado.

El último gran hito contra la violencia machista se registró en 2017 con la firma del Pacto de Estado en materia de violencia machista, que establecía 200 medidas y una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en cinco años. Sin embargo, cuando los compromisos parecían materializarse, terminaron cayendo en el agujero de la inestabilidad política que mantiene en suspenso buena parte de las medidas del acuerdo.

Siguen flotando en el aire, como la anunciada reforma de la ley integral de Violencia de Género que pretende ampliar el concepto de violencia machista al resto de agresiones contra las mujeres recogidas en el Convenio de Estambul para que no solo se consideren víctimas las mujeres que fueron asesinadas por su pareja o expareja.

España, que presumió en 2018 de conformar el gobierno con más ministras de la democracia, también tiene pendiente visibilizar y compensar los trabajos relacionados con los cuidados, que a menudo son realizados por mujeres en la sombra, y adoptar medidas que fomenten la conciliación y la participación equilibrada de hombres y mujeres en la vida familiar.

En este sentido, uno de los últimos logros tiene que ver con el permiso de paternidad, que se ampliará de manera progresiva hasta ser igualado con el de maternidad en 2021.

Nuevos retos, nuevas esperanzas

Al borde ya de la nueva década, la esperanza de las mujeres reposa sobre ellas mismas. Son las conquistas de los últimos años las que dejan paso al optimismo, a pesar de las estadísticas y del negacionismo.

Cada año se dibujan nuevos retos, pero hay unos objetivos globales que son muy claros: acabar con los asesinatos machistas, el maltrato físico y psicológico, la esclavitud sexual, los matrimonios forzados, la brecha salarial, el techo de cristal y, en definitiva, con todos los tipos de discriminación que acechan a las mujeres por el hecho de serlo.

Sin el feminismo –sin los feminismos- la igualdad efectiva entre hombres y mujeres nunca dejará de ser una quimera y, por eso, se torna imprescindible seguir abriéndole camino en las casas, en las calles, en las aulas, en las redes sociales, en el Congreso y en los espacios informativos.

Quizá haya algo de moda en este auge -no hay más que ver cuántas camisetas con frases feministas se han visto en los escaparates de las tiendas de ropa o cuántas películas, series y libros han sido creados desde esa mirada- pero el hecho de que defender la equidad sea tendencia no hace ni menos noble, ni menos necesaria la causa. La forma en la que ha calado es, sencillamente, un síntoma de modernidad y progreso.

Tampoco hay que perder la vista en el vaivén del oleaje. Como ocurre con las olas del mar, las olas del feminismo nunca desaparecen. Se funden con nuevas ondas en el agua sin que puedan distinguirse las unas de las otras.

Por eso, en la cuarta ola están también representadas todas las mujeres que lucharon en la primera, en la segunda y en la tercera; las que salieron sin temor a la calle en tiempos trémulos o las que pelearon contra el sistema para que fuese reconocido su derecho a voto.

Cuando se disipe el último minuto de 2019 podremos decir con determinación que el fin de esa década marcó por completo la memoria colectiva del feminismo. Es ahí donde permanecerán custodiados para siempre los recuerdos de tantas mareas violetas que hicieron de este mundo un lugar más navegable.

Una década llena de acontecimientos quemarcaron el futuro

Conocer otra noticia

La tragedia que no cesa

Volver al inicio